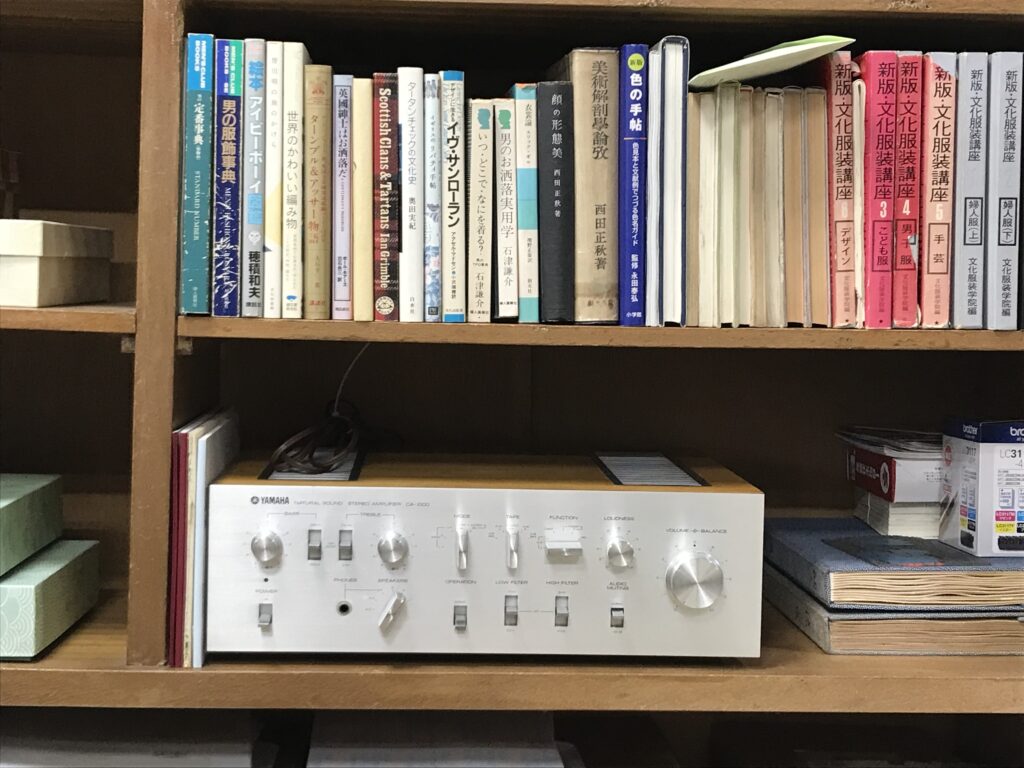

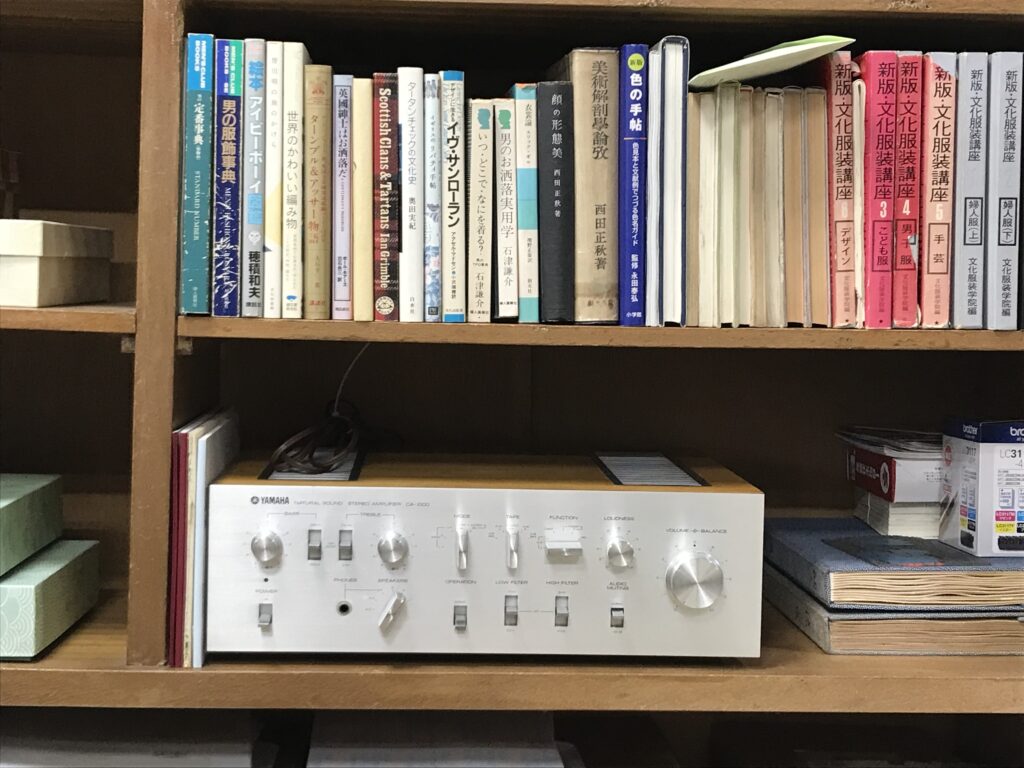

その後ヤマハCA-1000は一台増えて二台になった

なぜなら最初のCA-1000-1号が「音が悪い」のです。

ガリもなく

一応は鳴る動作品というのが曲者で

なんとも高域が荒くバックロードの低域は暴れる。

最初に左スピーカー接続を誤って逆相につないでしまっていたので

当然ひどい音で

バックロードだから位相が逆になり低域は出ず

ギスギス高音のアンプだなと印象だった

それでも「冴え」を感じる音でもあった。

根本的な解決にならないトーンコントロールなどを

いじくりまわして何とかだまして聴いていた。

うむ、CA-1000はこんな音じゃない筈と疑問が脳裏で膨張する。

蒼井優と同様に70年代に一目惚れのアンプだったからだ。

昔から試聴してオーディオ機器は買ったことがない

ぱっと見てこれはイケルと思った物ばかりである。

この直感は外れたことは今までなかった。

そうこうしていると9月の初めに

オクにCA-1000整備品というのが出品された

整備内容は

○終段パワートランジスターの特性チェック並びに放熱対策

- Rchの終段トランジスターが昇天しておりましたのでRLch共にMJ2955、2N3055に新品交換しております。

- 単品でhfe測定(Ic=200mA)し、手持ちのトランジスタを含めて再ペアリングし低ひずみ化を図っています。

- 特性チェックのためヒートシンクより取り外しますので、再取り付け時にはシリコーングリスの再塗布又はシリコーンシートを用いて放熱対策を施しています。

○小信号トランジスターの特性チェック

- 差動増幅、コンプリメンタリーで使用するトランジスターは、同型番品の静特性の揃った手持ちのトランジスターでペアリングし交換しています。

- 交換の際に使用するトランジスターは、極力同型番品のトランジスター(新品又は特性チェック済みの中古品)に交換しますが、代替品の使用もあります。

○小型電解コンデンサの交換

- 本品ではパワーアンプ部の小型電解コンデンサは全交換としています。交換の際に使用するコンデンサは、基本的にニチコンのMUSE又はFGを使用しますが部品調達の関係で銘柄の変更もあります。

○RCA入出力端子の研磨・メッキ処理

- CA-2000,Ca-1000Ⅲ,Ca-X11,CA-R1等の機種のRCA端子ではニッケルメッキ層が薄いのかいずれの個体も緑青が出ており接触不良の原因となっています。

この錆を除去するために研磨しますが、研磨することでニッケルメッキ層が薄くなり更には下地処理の銅メッキ層、地金の真鍮が露呈します。

研磨後、暫くの間はピカピカと光っていますが、やがては緑青が発生し元の木阿弥になりますので、防錆処理として再度ニッケルメッキを施しています。当機では更に金メッキを施しています。

○FUNCTION・TAPE・MODEセレクタースイッチの接点クリーニング

- このセレクタースイッチは、CA-2000,CA-1000Ⅲ,CA-X11,CA-R1等の機種で採用されていますが、いずれの個体も接点部が真っ黒なっているものがほとんどです。これらの酸化物?等を除去せずに接点復活材を吹き付けても接点復活材の効力は十分に発揮できません。これらの酸化物?を除去したのちに防錆処理の意味で接点復活材を塗布しております。

当機では、非分解でCAIG(接点復活剤)塗布としています。

○レバースイッチの接点クリーニング

- 上記のセレクタースイッチと同様に、酸化物?を除去したのちに防錆処理の意味で接点復活材を塗布しております。

○背面パネルのスライドスイッチの接点クリーニング

- 上記のセレクタースイッチと同様に、酸化物?を除去したのちに防錆処理の意味で接点復活材を塗布しております。

○プロテクトリレーの接点クリーニング

- リレーの接点は少なからずとも溶損状態になっているものが殆んどです。この接点を研磨処理し仕上げています。

○オペレーション切替マイクロスイッチの交換

- 接触不良のため新品のスイッチに取り替えています。

当機では、異常がありませんでしたので交換しておりません。

○ボリューム類の接点クリーニング

- ボリューム類の接点クリーニングは、薬剤洗浄→超音波洗浄→乾燥→接点復活剤塗布の工程で行います。

- この超音波洗浄は、私にとっては必須工程でありこの工程を取り入れてからはメンテナンス後のガリは殆ど発生していません。

- 出来ることなら取り外し分解などせずに、サクッと接点復活剤を吹き掛けただけで済ませたいのですが、半年もするとまたガリが発生するのは経験上分かりきっていますのでこの超音波洗浄はガリ除去の必須工程で今後末長くご使用頂けると思います。

○スピーカーセレクターの接点クリーニング

- 酸化物?を除去したのちに防錆処理の意味で接点復活材を塗布しております。

○パイロットランプのLED化

○メインアンプ部のDCオフセット調整、アイドリング調整

- サービスマニュアルで指定されている調整値で調整しています。

・メインアンプ DCオフセット DC0V ±10mV

・メインアンプ アイドリング A級 300mV ±10mV

・メインアンプ アイドリング B級 25mV ±2mV

○フロントパネル、ツマミ、及び筐体内外のクリーニング

と上記の内容でこれは悪くないと思って入札したら落札してしまった。

外観は1号より劣るが音が全然違う。

そんなわけでヤマハCA-1000は二台になってしまった。

整備品CA-1000-2号はフィルターもトーンコントロールも使わずに

原田知世がきっちりと聴けるようになった

苦手のサイモン&ガーファンクルも問題なく鳴る

バックロードの暴れも少なく

S/Nが良くなる

ボリウムも目盛り半分くらい下げて1号と同音量になる

要するに大きな音で鳴る。

何故か?

ゆかりさんだけは1号でもそんなに気になる鳴り方ではなかった

最愛聴録音「Beautiful Days」のバックストリングスが少々気になったくらいだった。

整備品CA-1000-2号も完璧な初期性能とは思えないが

40年以上経過したアンプとしてはマトモな個体だろうと思う。

1号は本棚化している商品棚へ移動した

こういう置き方をするとCA-1000の家庭用オーディオとしての美しさがより感じられる。

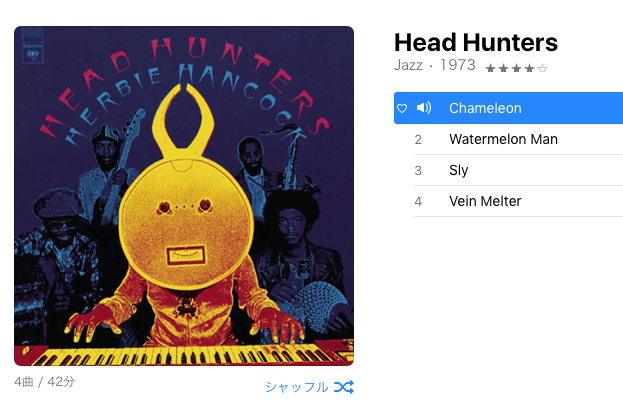

その後インスタライブなどというのをやってみたくなって

ハービーハンコック ヘッドハンターズ を大音量で二曲 インスタライブをやった。

これが、いけない遊びだった。

元々右のCHPー70はQUAD44+405-2でグレートジャズトリオを大音量再生して

トニーウイリアムズのベースドラム連打でコーン紙にしわが入ってしまったのが

インスタライブでしわが周辺にも広がりダメージがひどくなってしまった。

点検のために久しぶりにユニットをバックロードホーンから外した

コーン紙はいまにもやぶれそうな状態だった。

さて店のアナログプレイヤーヤマハYP-400はどうも最初からトロイ立ち上がりの回転で

しばらくすると伊東ゆかりが全く聴けなくなった

ベルトが伸びているのが原因というのはすぐわかった

ベルトも色々と売っていて悩む

↓は調子の良いYouTubeのYP400

針交換とスピンドルに給油も必要

なぜか以前にAmazonでテクニクス専用とやらのオイルを買った

行方不明だったが再発見したときはオイルが胡麻油みたいな色に変色していた

これはアカンでしょうね。

10月の初めにFacebookで知り合いの凄いオーディオマニアT氏が横須賀から来訪

辛口T氏にお誉めいただいた我がハークネスでありました。

同好の志がお越しになるのはとても嬉しく楽しいひとときでした。

メンテもテキトーな我がオーディオ

MarkAudioのユニットを買って

お正月にはユニット交換と思っていたが

雑用も多く間に合わなかった

もっともユニットの選択も未だに迷っています。

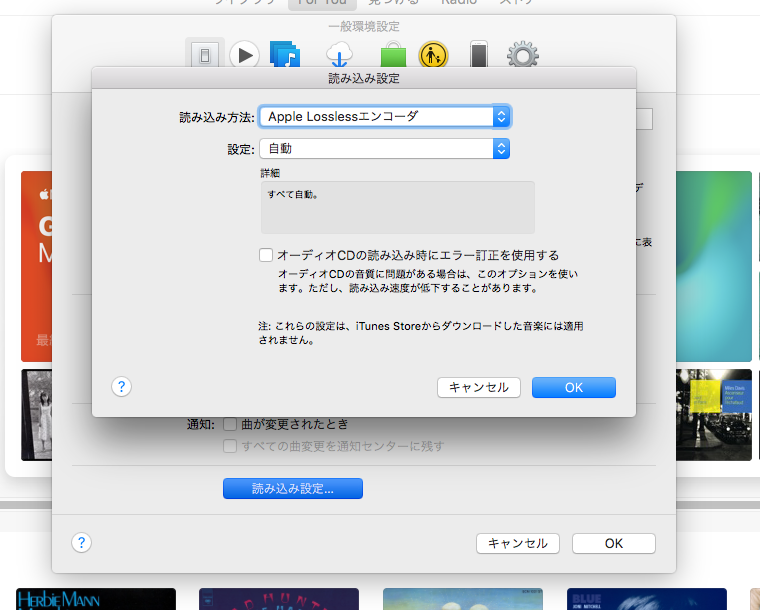

今は

店でAppleMusicまかせで音楽を聴くのが楽しい

ヤマハCA-1000は40年以上恋い焦がれたアンプゆえ

置いてあるだけでも気分が良い

高域がどこまでも伸びて低域がしまり、ピンポイント音像定位で、

要するにS/Nがもうちょっと良くなると

小口径フルレンジの常識越えの音になるだろう

それには店の模様替えが必須と思っています。